任意後見制度

任意後見制度は本人が将来の判断能力の低下に備え、自分の後見人になってもらう人を自ら選び、その人と任意後見契約を、公正証書にて締結することが必要です。

任意後見契約の中で、将来の後見人に依頼する内容(銀行取引など)、報酬を支払うとすればその額などを定めておきます。

将来、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、任意後見人の仕事が始まります。

このように家庭裁判所が選任した任意後見監督人という公的な監督機関が付き制度の信頼性が確保されているところに、この制度の特徴があります。

しかしながら、「任意後見受任者が、認知症など被後見人の能力が不十分になっているにもかかわらず、家庭裁判所に上述の請求をしない場合」の問題があります。

任意後見契約と一緒に見守り契約、代理契約なども締結している場合があり、日頃から、身の回りの世話をし、代理人として活動しているため、被後見人の能力が不十分になってしまったのに、家庭裁判所 への請求をせず、そのまま、自由に財産管理を継続させてしまうという問題です。

成年後見制度

認知症や知的、精神障害などで判断能力が不十分になった場合、申し立てを受けた家庭裁判所が判断能力の程度によって後見人らを選任。後見人は被後見人に代わって財産管理や介護サービスの利用契約などを行います。

成年後見の場合、基本的には家庭裁判所が監督を行いますが、必要により(裁判所の判断による)成年後見監督人を選任し監督を行います。

後見制度支援信託

近年は後見人による不正行為が数多く発覚するようになったため、日常の生活費用分は後見人は被後見人の口座で管理し、それ以外のまとまった財産(1,000万円以上が一般)を信託銀行に預ける後見制度支援信託という制度が平成24年から開始されました。

入院や家のリフォームなど急な支出が必要になった場合は、後見人が家裁に申請。家裁から許可に当たる「指示書」を受け、信託銀行から払い戻しを受けます。

このように、家庭裁判所の関与のもとで、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約の手続などが行われますので、安全に本人の預貯金などを保全することができます。

後見制度には未だ、改善する点、問題となる部分がある

今後は、本人の判断能力が十分にある段階から、遺言とともに、後見制度が利用・活用されることが望まれます。信託契約を含め・遺言・任意後見等をうまく組み合わせて活用することにより、財産を守り、日々の生活を充実させることができます。長泉士業サポートネットワークでは専門職後見人として弁護士、税理士、司法書士、宅地建物取引士、連携士業がサポート致します。

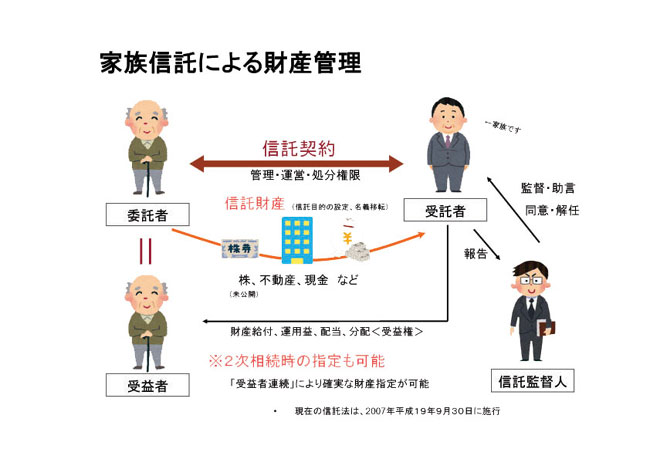

近年注目を集める民事(家族)信託

財産、事業の相続や、後見による「資産凍結」を回避するため家族信託が注目されています。

地主さんが認知症のように判断能力が認められない状態になってしまった場合、成年後見制度では相続対策のための不動産組換え(売買)などは原則認められません。

そこで、地主さん(委託者権受益者)が元気なうちに信頼のおけるパートナー(たとえば息子さん、受任者)と家族信託契約を締結し、不動産の管理・処分権限を受託者である息子へと移しておけば、その後の不動産・相続対策は全て息子だけの判断で実行できるようになります。(議論はありますが)

このように家族間で信託契約を結ぶことを家族信託といいます。税法上の取り扱いなど、まだ不透明な点もあり、委託者と受託者の契約内容の自由度は高く、様々な研究、事例が導入され続けています。

相続対策は長泉士業サポートネットワークへご相談ください。